कोलकाता2 घंटे पहले

- कॉपी लिंक

अपराजिता बिल को 6 सितंबर 2024 को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेजा था, हालांकि तभी गवर्नर बोस ने बिल में कई खामियों की बात कही थी।

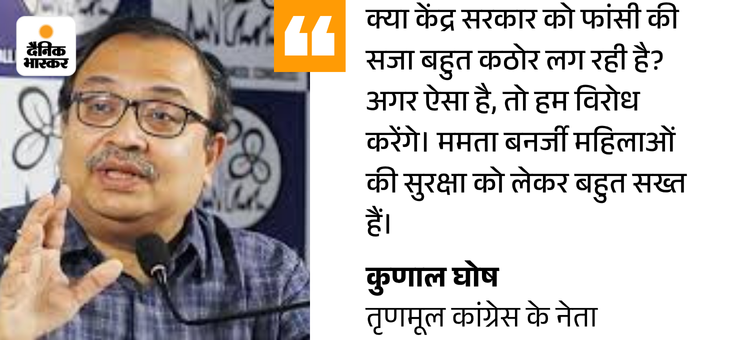

पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने ममता बनर्जी सरकार द्वारा लाए गए अपराजिता बिल को राज्य सरकार को लौटा दिया है। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस बिल पर गंभीर आपत्ति जताई है।

केंद्र का कहना है कि यह बिल भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं में बदलाव करता है और इसमें दुष्कर्म जैसे अपराधों में बहुत सख्त सजा का प्रावधान है। इस बिल को 6 सितंबर 2024 को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेजा था, हालांकि तभी गवर्नर बोस ने बिल में कई खामियों की बात कही थी।

दरअसल, 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर के बाद राज्य सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। ममता सरकार ने 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी-रेप बिल पेश किया था। इसके तहत पुलिस को रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी।

राज्यपाल ने बिल में 3 प्रावधानों पर आपत्तियां दीं:

- रेप के मामलों में सीधी फांसी या उम्र कैद।

- बिल में 12 और 16 साल की पीड़ित बच्चियों में फर्क करने वाला कानून हटाने का प्रस्ताव।

- अगर पीड़िता की मौत हो जाए या कोमा में चली जाए, तो अनिवार्य फांसी की सजा का प्रावधान।

बिल से जुड़े 10 सवाल-जवाब…

1. बिल का नाम क्या है और इसका मकसद? जवाब: बंगाल सरकार ने बिल को अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड बिल 2024 नाम दिया है। इसका मकसद वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल में बदलाव कर रेप और यौन शोषण के मामलों में महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना है।

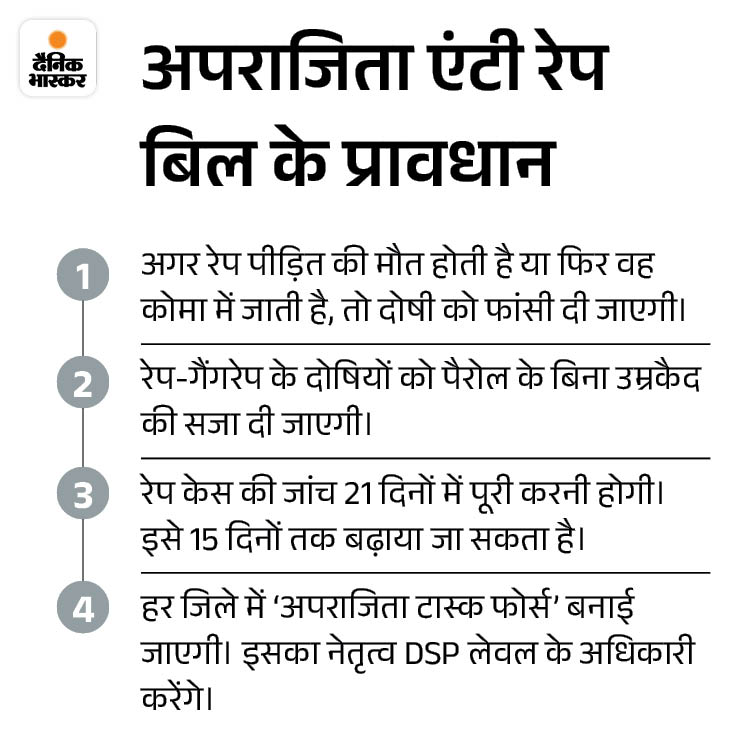

2. दोषी को फांसी की सजा कब होगी? जवाब: अगर रेप के बाद विक्टिम की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा में चली जाती है, तो इस स्थिति में रेप के दोषी को फांसी की सजा दी जाए।

3. रेपिस्ट को उम्रकैद दी गई तो जेल की अवधि क्या होगी? जवाब: बिल में कहा गया है कि रेप-गैंग रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा दी जाए। इसमें उसे सारी उम्र जेल में रखा जाए। इस दौरान उसे पैरोल भी ना दी जाए। मौजूदा कानून के तहत उम्रकैद की कम से कम सजा 14 साल है। उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सजा माफी हो सकती है, पैरोल दी जा सकती है। सजा कम भी की जा सकती है, लेकिन जेल में 14 साल बिताने होंगे।

4. बिल में किन-किन धाराओं में बदलाव किया गया है? जवाब: बिल ड्राफ्ट में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) और 124 (2) में बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें मुख्य तौर पर रेप की सजा, रेप और मर्डर, गैंगरेप, लगातार अपराध करना, पीड़ित की पहचान उजागर, एसिड अटैक के मामले शामिल हैं। इसमें सेक्शन 65(1), 65 (2) और 70 (2) को हटाने का प्रस्ताव है। इसमें 12, 16 और 18 साल से कम उम्र के दोषियों को सजा दी जाती है।

5. रेप-मर्डर और गैंगरेप की जांच पर बिल में क्या है? जवाब: ड्राफ्ट बिल के मुताबिक, रेप के मामलों में जांच 21 दिन के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। इस जांच को 15 दिन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह सुपरिनटैंडैंट ऑफ पुलिस और इसके बराबर की रैंक वाले अधिकारी ही करेंगे, इससे पहले उन्हें लिखित में इसका कारण केस डायरी में बताना होगा।

6. आदतन अपराधियों के लिए कोई प्रावधान है? जवाब: ऐसे अपराधियों के लिए भी उम्र कैद की सजा का प्रावधान बिल में है। इसमें दोषी को अपनी आयु पूरी करने तक जेल में रहना होगा। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।

7. क्या रेप और मर्डर के मामलों के लिए स्पेशल टीम बनेगी? जवाब: ड्राफ्ट बिल के मुताबिक, जिला स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव है, जिसका नाम अपराजिता टास्क फोर्स होगा। इसकी अगुआई DSP करेंगे। ये टास्क फोर्स नए प्रावधानों के तहत मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार होगी।

8. पीड़ितों को जल्द न्याय मिले, इसके लिए क्या बदलाव प्रस्तावित हैं? जवाब: बिल में कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट और स्पेशल जांच टीमें बनाई जाएंगी। इन्हें जरूरी संसाधन और विशेषज्ञ मुहैया कराए जाएंगे, जो रेप और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामले देखेंगे। इनका काम तेजी से जांच, जल्द न्याय दिलाना और पीड़ित को होने वाले ट्रॉमा को कम करना होगा।

9. रेप केस की मीडिया रिपोर्टिंग के लिए कोई नया रूल? जवाब: हां, कोर्ट की कार्यवाही को प्रिंट या पब्लिश करने से पहले इजाजत लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है।

10. बिल पास करने के लिए राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति के पास क्यों भेजा जाएगा? जवाब: आपराधिक कानून समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होगी। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानून में टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि माना जाएगा। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय शामिल हैं।

—————————-